Appel de Fonds : Tout Comprendre sur les Appels de Fonds en Copropriété

Publié le 10 October 2025

L’appel de fonds est un document incontournable de la vie en copropriété, et pourtant, il reste une source de questionnements pour de nombreux propriétaires. L'appel de fonds permet d'assurer l'entretien et la valorisation du bâtiment dans son ensemble, garantissant ainsi la pérennité de la structure physique de l'immeuble. Reçu périodiquement, il représente bien plus qu’une simple facture : c’est le moteur financier qui permet à l’immeuble de fonctionner, d’être entretenu et de se valoriser sur le long terme. Comprendre ses mécanismes est donc essentiel pour tout copropriétaire soucieux de la bonne gestion de son patrimoine.

Cet article a pour vocation de démystifier intégralement le concept de l’appel de fonds. Nous aborderons sa définition et sa base légale, détaillerons les différents types de financements qu’il peut couvrir, et expliquerons son processus de A à Z. Enfin, nous clarifierons les procédures à suivre en cas de difficultés, qu’il s’agisse d’impayés ou de contestations, et partagerons des bonnes pratiques pour une gestion apaisée.

Introduction à la copropriété

La copropriété est un mode d’organisation dans lequel plusieurs personnes détiennent des parts, appelées tantièmes ou quotes-parts, d’un même immeuble. Chaque copropriétaire possède la jouissance exclusive de sa partie privative, qu’il s’agisse d’un logement, d’une cave ou d’un parking, tout en partageant l’usage et la gestion des parties communes avec les autres membres de la copropriété. Ces parties communes incluent généralement les halls d’entrée, les escaliers, les ascenseurs, les espaces verts ou encore les équipements collectifs.

La gestion de la copropriété repose sur le syndic, qui veille à l’entretien de l’immeuble, à la collecte des provisions et des charges, à la réalisation des travaux nécessaires et à la bonne application du règlement de copropriété. Les notions de tantièmes et de quotes-parts sont essentielles, car elles déterminent la répartition des charges et des droits de vote lors des assemblées générales. Ainsi, chaque copropriétaire contribue aux dépenses communes en fonction de la part qu’il détient dans l’ensemble de l’immeuble, garantissant une gestion équitable et transparente.

Comprendre les parties communes et les parties privatives

Dans une copropriété, il est fondamental de distinguer les parties communes des parties privatives. Les parties communes regroupent tous les espaces et équipements destinés à l’usage collectif de l’ensemble des copropriétaires : halls, escaliers, ascenseurs, locaux techniques, espaces verts, chaufferie pour le chauffage collectif, etc. Tous les copropriétaires ont le droit d’utiliser ces parties, mais aussi l’obligation de participer à leur entretien et à leur rénovation, selon la répartition des charges fixée par les tantièmes ou quotes-parts.

À l’inverse, les parties privatives sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire. Il s’agit principalement des logements, mais aussi des caves, parkings ou balcons privatifs. La distinction entre parties communes et parties privatives est précisée dans le règlement de copropriété, document de référence pour tous les copropriétaires. Cette distinction a un impact direct sur la répartition des charges : chaque copropriétaire doit contribuer aux dépenses liées aux parties communes, proportionnellement à ses tantièmes, tandis que les frais d’entretien des parties privatives lui incombent en propre. Comprendre cette organisation permet à chaque copropriétaire de mieux anticiper ses obligations et de participer activement à la vie de la copropriété.

1. Qu'est-ce qu'un appel de fonds et pourquoi est-il nécessaire ?

Au cœur de la gestion d’une copropriété se trouve un principe fondamental : le financement collectif des dépenses liées aux parties communes et aux services de l’immeuble. Ce principe s’applique à l’ensemble des membres d'une copropriété, qui sont collectivement responsables de ces charges. L’appel de fonds est l’instrument qui concrétise ce principe. Il s’agit d’une demande de paiement, adressée par le syndic à chaque copropriétaire, pour collecter les sommes nécessaires à la couverture de ces frais partagés.

Le cadre légal : une obligation encadrée

Ce mécanisme n'est pas une simple pratique de gestion, mais une obligation légale solidement encadrée. La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis constitue le socle de ce système. Son article 14-1 est particulièrement central, car il instaure le principe du versement de provisions par les copropriétaires pour faire face aux dépenses prévues.

« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. » - Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le budget prévisionnel : la feuille de route financière

L’appel de fonds n’est pas arbitraire ; il est directement issu du budget prévisionnel. Ce document essentiel, préparé par le syndic, souvent en collaboration avec le conseil syndical, est une estimation détaillée de toutes les dépenses courantes pour l’année à venir. Il inclut des postes variés tels que les honoraires du syndic, les contrats d’assurance, les frais de nettoyage, la maintenance des ascenseurs ou encore les petites réparations.

Ce budget doit être soumis au vote de l’ensemble des copropriétaires lors de l’Assemblée Générale (AG) annuelle. Une fois approuvé, il devient la référence pour les appels de fonds de l’exercice. C’est ce vote qui donne au syndic la légitimité de réclamer les provisions nécessaires. Le poids du vote de chaque copropriétaire lors de l’Assemblée Générale dépend de ses tantièmes, ce qui influence la répartition du pouvoir de décision et le montant des charges à payer.

La répartition des charges : le rôle de la quote-part

Le montant total du budget prévisionnel est ensuite réparti entre les différents copropriétaires. Cette répartition n’est pas égalitaire, mais proportionnelle à la quote-part de chaque lot. L’immeuble est divisé en lots, chaque lot correspondant à une unité de propriété individuelle. La quote-part, exprimée en tantièmes et définie dans le règlement de copropriété, représente la part de la copropriété détenue par chaque propriétaire. Ainsi, un propriétaire d’un grand appartement avec une quote-part élevée contribuera davantage aux charges communes que le propriétaire d’un plus petit lot. La quote-part influe directement sur le montant des charges à régler par chaque copropriétaire.

L’assemblée générale : le cœur des décisions financières

L’assemblée générale occupe une place centrale dans la gestion de la copropriété. Composée de tous les copropriétaires, elle se réunit au moins une fois par an pour prendre les décisions majeures concernant l’immeuble. C’est lors de cette réunion que sont votés le budget prévisionnel, la répartition des charges, l’approbation des comptes, ainsi que les travaux à réaliser et les provisions à constituer.

Les décisions sont prises selon des règles de majorité, qui varient en fonction de l’importance des sujets abordés : majorité simple pour les décisions courantes, majorité absolue pour les questions plus sensibles. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans la copropriété, ce qui garantit une représentation équitable. L’assemblée générale est donc le lieu où s’exprime la volonté collective, où se décide la gestion des charges et où se planifie l’entretien de l’immeuble. La participation de tous les copropriétaires est essentielle pour assurer la transparence et la bonne marche de la copropriété.

2. Les différents types d'appels de fonds : à chaque dépense son financement

Tous les appels de fonds ne se ressemblent pas. Selon la nature de la dépense à financer, le syndic aura recours à un type d’appel spécifique, dont le cadre légal et les implications varient. Il est crucial de les distinguer pour comprendre ce que l’on paie.

Dans certaines copropriétés composées de plusieurs bâtiments, la répartition des appels de fonds peut différer selon les bâtiments concernés, en fonction des charges et des travaux propres à chaque structure.

| Type d’appel de fonds | Objectif principal | Base de décision | Caractère remboursable | Référence légale clé |

|---|---|---|---|---|

| Provisions sur budget prévisionnel | Financer les dépenses courantes et régulières | Budget prévisionnel voté en AG | Non | Art. 14-1 Loi 1965 |

| Appels hors budget prévisionnel | Financer des travaux importants ou exceptionnels | Vote spécifique en AG (avec devis) | Non | Décret 1967 |

| Appels pour travaux d’urgence | Sauvegarder l’immeuble face à un péril imminent | Initiative du syndic (ratification en AG a posteriori) | Non | Art. 37 Décret 1967 |

| Avance de trésorerie (Fonds de roulement) | Constituer une réserve de trésorerie permanente | Règlement de copropriété | Oui, lors de la vente du lot | Décret 1967 |

| Fonds de travaux (Loi ALUR) | Anticiper et financer les gros travaux futurs | Obligation légale | Non, reste attaché au lot | Loi ALUR 2014 |

Les provisions sur le budget prévisionnel

Ce sont les appels de fonds les plus fréquents. Comme leur nom l'indique, ils servent à provisionner les dépenses inscrites dans le budget prévisionnel : entretien courant, salaires, honoraires du syndic, etc. La loi prévoit par défaut une exigibilité trimestrielle, le premier jour de chaque trimestre, mais l'Assemblée Générale peut opter pour une autre périodicité, par exemple mensuelle, pour lisser l'effort financier des copropriétaires.

Les appels pour dépenses hors budget prévisionnel

Lorsque des travaux importants qui n'entrent pas dans l'entretien courant sont envisagés (un ravalement de façade, la réfection de la toiture, l'installation d'un ascenseur), ils ne font pas partie du budget prévisionnel. Ces dépenses doivent faire l'objet d'une décision spécifique de l'Assemblée Générale, généralement sur la base de plusieurs devis. Une fois les travaux votés et l'échéancier de paiement approuvé, le syndic procède à des appels de fonds dédiés pour les financer.

Les appels pour travaux d'urgence

Dans des situations exceptionnelles où la solidité ou la sécurité de l'immeuble est menacée (par exemple, une rupture de canalisation majeure), le syndic a le devoir d'agir sans attendre la tenue d'une Assemblée Générale. Il peut alors commander les travaux nécessaires et appeler une provision pour faire face aux premières dépenses. Il doit cependant convoquer une AG sans délai pour rendre compte de son action et faire approuver le financement définitif.

Les avances : des fonds spécifiques

Il ne faut pas confondre les provisions (destinées à être dépensées) et les avances (qui sont des fonds de réserve).

- Le fonds de roulement (ou avance de trésorerie) : Prévu par le règlement de copropriété, il constitue une trésorerie permanente pour le syndic. Son montant est plafonné à 1/6ème du budget prévisionnel (soit deux mois de budget). Contrairement aux autres provisions, cette avance est remboursable au copropriétaire lorsqu'il vend son lot.

- Les provisions spéciales : Tous les trois ans, le syndic doit proposer à l'AG de constituer des provisions spéciales pour financer des travaux d'entretien ou de conservation qui pourraient s'avérer nécessaires dans les trois années à venir.

Le fonds de travaux (Loi ALUR)

Instauré par la loi ALUR de 2014, ce fonds est obligatoire pour la plupart des copropriétés. Il est alimenté par une cotisation annuelle qui doit représenter au minimum 5% du budget prévisionnel. L'objectif est d'anticiper le financement des gros travaux futurs et d'éviter que la copropriété ne se retrouve démunie face à des rénovations lourdes et coûteuses. Une différence majeure avec le fonds de roulement est que les sommes versées dans ce fonds de travaux sont définitivement acquises au lot. Elles ne sont donc pas remboursées par le syndicat en cas de vente.

3. Le processus de l'appel de fonds : de la notification au paiement

Le déroulement d’un appel de fonds suit un processus clair et réglementé pour assurer la transparence et l’information de chaque copropriétaire. Il est essentiel de procéder à une mise à jour régulière des tantièmes et des informations de répartition afin de garantir l’exactitude des appels de fonds et d’éviter toute contestation.

La notification par le syndic

C'est le syndic qui a la responsabilité d'émettre et d'envoyer les avis d'appel de fonds. La loi prévoit une périodicité par défaut trimestrielle, mais l'Assemblée Générale peut décider d'un autre rythme (mensuel, par exemple). L'envoi se fait généralement par courrier simple, mais peut être dématérialisé avec l'accord exprès du copropriétaire.

Le contenu obligatoire de l'avis

Pour être valide, l'avis d'appel de fonds doit contenir des informations précises permettant au copropriétaire de comprendre ce qu'il paie. Selon le décret du 17 mars 1967, il doit mentionner :

- Le montant de la provision ou de la somme exigée.

- L'objet de la dépense : s'agit-il d'une provision pour le budget prévisionnel, du financement de travaux spécifiques, d'une cotisation au fonds de travaux ALUR ?

- La date d'exigibilité, c'est-à-dire la date limite à laquelle le paiement doit être effectué.

Les modalités de paiement

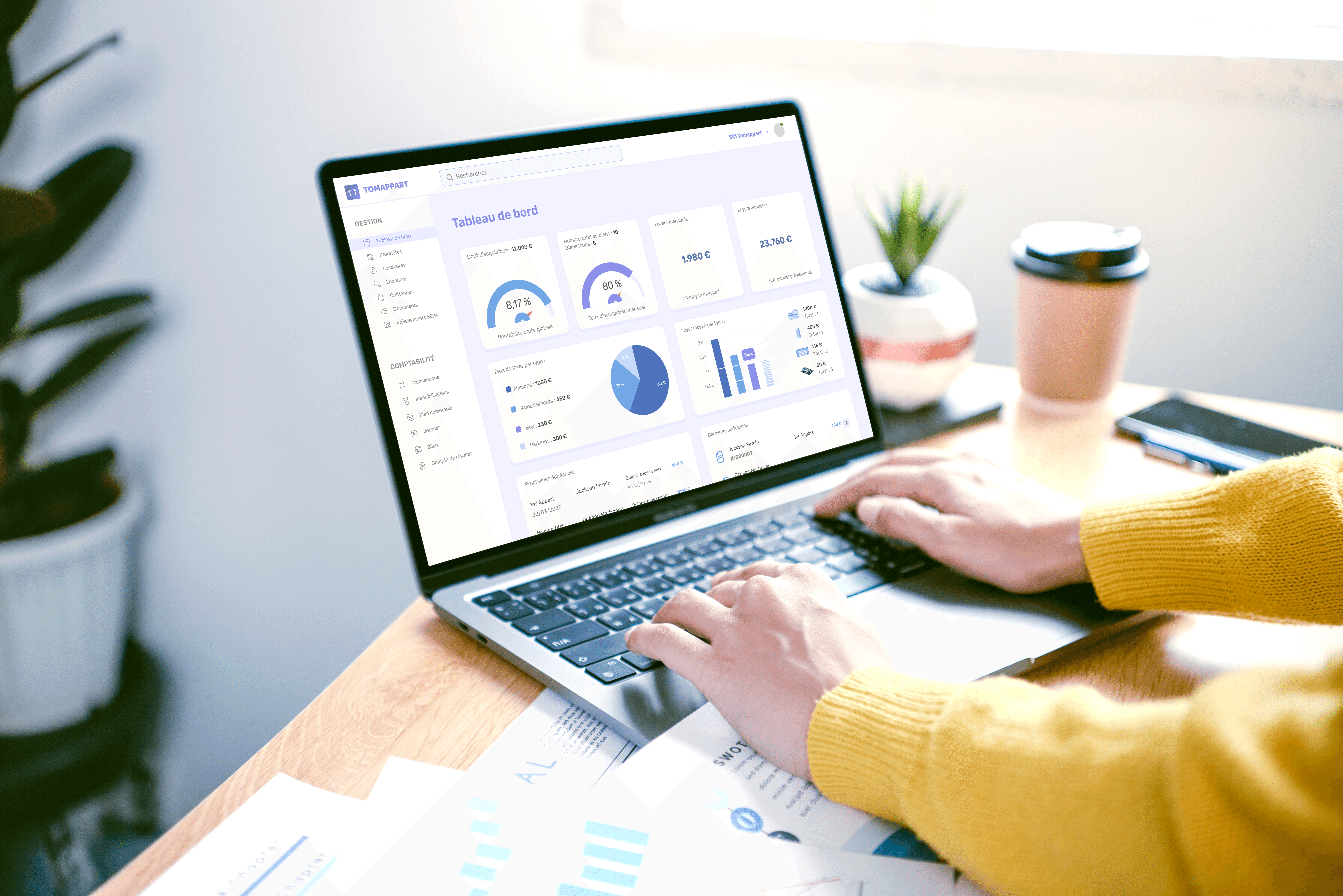

Les copropriétaires disposent de plusieurs moyens pour régler leurs appels de fonds. Les plus courants sont le virement bancaire et le prélèvement automatique SEPA, qui est souvent privilégié pour sa simplicité et pour éviter les retards. Le paiement par chèque reste possible, bien que moins efficace. De plus en plus de syndics proposent également un paiement en ligne via un espace copropriétaire sécurisé.

Les responsabilités de chaque copropriétaire

Être copropriétaire implique des droits, mais aussi des responsabilités précises envers la copropriété. Chaque copropriétaire doit veiller à l’entretien et à la réparation de sa partie privative, qu’il s’agisse de son logement, de sa cave ou de tout autre espace dont il a la jouissance exclusive. Il est également tenu de régler ses provisions et ses charges dans les délais fixés par le syndic, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’immeuble et la réalisation des travaux nécessaires dans les parties communes.

La participation active à l’assemblée générale fait également partie des obligations de chaque copropriétaire, tout comme le respect du règlement de copropriété, qui encadre l’usage des parties communes et la vie collective. En cas de manquement à ces obligations, le syndic ou l’assemblée générale peut prendre des mesures pour rappeler à l’ordre le copropriétaire concerné. Ainsi, la bonne gestion de la copropriété repose sur l’engagement et la responsabilité de chacun de ses membres.

La régularisation des charges : ajuster en fin d’exercice

La régularisation des charges est une étape clé dans la gestion financière de la copropriété. À la fin de chaque exercice comptable, le syndic compare les provisions versées par les copropriétaires avec les dépenses réelles engagées pour l’entretien, les travaux et le fonctionnement de l’immeuble. Si un copropriétaire a versé plus que sa part réelle, il bénéficie d’un remboursement ; à l’inverse, si les provisions étaient insuffisantes, il doit s’acquitter du montant complémentaire.

Ce processus de régularisation garantit une répartition juste et transparente des charges entre tous les copropriétaires, en fonction des tantièmes et des quotes-parts de chacun. Les copropriétaires sont informés du détail de la régularisation et peuvent consulter les documents comptables pour vérifier les calculs effectués par le syndic. Cette étape permet d’ajuster les comptes, d’assurer l’équilibre financier de la copropriété et de renforcer la confiance dans la gestion collective de l’immeuble.

4. Que se passe-t-il en cas de problème ? Impayés et contestations

Des difficultés peuvent survenir dans la vie d’une copropriété, qu’il s’agisse d’un défaut de paiement ou d’un désaccord sur le montant demandé. La loi a prévu des procédures spécifiques pour gérer ces situations. Dans ce cadre, le syndic doit apporter une réponse claire et réglementaire aux questions ou contestations des copropriétaires concernant les appels de fonds.

Le cas de l'impayé : une procédure graduée

Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires peut rapidement mettre en difficulté la trésorerie de l'immeuble. Le syndic dispose d'un arsenal de mesures pour recouvrer les sommes dues, une procédure qui s'intensifie avec le temps.

- La mise en demeure : Dès le premier impayé, le syndic doit envoyer au copropriétaire défaillant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le copropriétaire dispose alors de 30 jours pour régulariser sa situation. Passé ce délai, des intérêts de retard au taux légal sont appliqués. Fait important, les frais de cette mise en demeure sont à la charge du copropriétaire défaillant.

- L'exigibilité des charges futures : Une sanction particulièrement efficace est prévue par la loi. Si le copropriétaire ne paie pas dans les 30 jours suivant la mise en demeure, le syndic peut exiger non seulement le paiement de l'impayé, mais aussi celui de toutes les provisions du budget prévisionnel de l'année en cours qui ne sont pas encore échues.

- La tentative de règlement amiable : Pour les dettes inférieures ou égales à 5 000 €, une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation) est un prérequis obligatoire avant toute saisine du juge.

- La procédure judiciaire : Si l'impayé persiste, le syndic peut saisir le tribunal judiciaire. Il peut utiliser une procédure accélérée (le référé) pour obtenir une condamnation rapide. En dernier recours, cette condamnation peut aboutir à une saisie sur le lot de copropriété grâce à une garantie spécifique appelée "hypothèque légale spéciale du syndicat des copropriétaires".

Le cas de la contestation

Un copropriétaire peut être en désaccord avec une décision de l'Assemblée Générale ayant approuvé des travaux et donc un appel de fonds. Il a le droit de contester cette décision devant le tribunal judiciaire. Cependant, cette action doit être intentée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'AG. Il est crucial de noter que cette contestation ne suspend pas l'obligation de paiement : le copropriétaire doit continuer à régler les appels de fonds en attendant la décision du juge.

Le cas de la vente d'un lot

Lors de la vente d'un appartement, la question de la répartition des charges et des appels de fonds se pose. La règle est la suivante : le copropriétaire redevable de l'appel de fonds est celui qui est propriétaire au moment où la somme devient exigible. Les arriérés restent dus par le vendeur, tandis que les nouveaux appels émis après la signature de l'acte de vente authentique sont à la charge de l'acquéreur.

5. Bonnes pratiques pour une gestion sereine

Une gestion transparente et proactive des appels de fonds est bénéfique tant pour les copropriétaires que pour la santé financière de l’immeuble. Adopter de bonnes habitudes peut prévenir bien des conflits. Il est recommandé de consulter la liste officielle des charges récupérables afin d’éviter tout litige entre propriétaire et locataire concernant la répartition des dépenses.

Pour les copropriétaires

- Participez à l’Assemblée Générale : C’est le lieu où le budget est voté et où les décisions importantes sur les travaux sont prises. Votre présence et votre vote sont cruciaux pour maîtriser les dépenses futures.

- Anticipez les charges : Ne considérez pas les appels de fonds comme une surprise. Intégrez-les dans votre budget personnel mensuel ou annuel pour lisser la charge.

- Lisez les documents : Prenez le temps de lire le règlement de copropriété, les convocations d’AG et les procès-verbaux. Ils contiennent des informations essentielles sur la gestion et les dépenses de votre immeuble.

- Tenez compte de la localisation de votre lot : Par exemple, un appartement situé en rez de chaussée peut avoir une répartition des charges et des tantièmes différente, notamment en fonction de l’usage des équipements communs et de la situation dans l’immeuble.

Pour le syndicat des copropriétaires (via le syndic et le conseil syndical)

- Communication transparente : Un syndic qui communique clairement sur la nature des dépenses et la nécessité des travaux favorise un climat de confiance. La mise en place d’un Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) est un excellent outil pour donner de la visibilité à long terme.

- Planification rigoureuse : Anticiper les grosses dépenses grâce au fonds de travaux et à une planification pluriannuelle évite des appels de fonds exceptionnels trop lourds et soudains.

- Optimisation des coûts : Il est recommandé de renégocier périodiquement les contrats avec les différents prestataires (entretien, assurance, énergie) pour s’assurer que la copropriété bénéficie des meilleurs tarifs. Faire appel à une agence immobilière de proximité permet également de profiter de son expertise locale et de son réseau pour optimiser la gestion de la copropriété.

Conclusion

Loin d'être une simple contrainte administrative, l'appel de fonds est l'outil qui assure la conservation et la valorisation de votre patrimoine immobilier. Il est le reflet de la vie de la copropriété, de son entretien courant à ses projets de rénovation. Une compréhension claire de ses différents types, de son cadre légal et des procédures qui l'entourent est la première étape vers une participation active et constructive à la vie de l'immeuble.

En cas de difficulté, le dialogue et les procédures légales offrent des solutions structurées. Mais c'est avant tout par l'anticipation, la planification et une communication transparente entre le syndic et les copropriétaires que la gestion des appels de fonds devient un processus serein et efficace, au service d'un objectif commun : un immeuble bien géré et agréable à vivre.